志愿服务展风采,思想激荡凝智识。6月27至29日,由中国编辑学会编辑出版教育委员会、中国新闻史学会编辑出版史专业委员会主办,河南大学新闻与传播学院/出版学院、《河南大学学报》编辑部承办的第五届全国出版学博士生学术论坛暨《河南大学学报》“编辑学研究”栏目40周年研讨会在河南大学郑州校区成功举办。会议期间,新闻与传播学院/出版学院组织本科生开展特色研学活动,同学们作为志愿者深度参与会务工作,在专题讲座中聆听国内外顶尖学者的前沿观点,在交流互动中锻炼组织协调能力和实践操作能力,为未来专业学习和职业发展积累了宝贵的经验。

01在前沿论坛中拓宽视野

本届学术论坛以“智能、跨界、共创、引领”为主题,设置7个专题论坛,同步举办“《河南大学学报》‘编辑学研究’名栏四十周年论坛”和“第二届数字摇篮本学术工作坊”。同学们与来自全国60余所高校、科研机构及出版行业的百余名专业学者深度交流,打破地域和机构的限制,拓宽了对出版学研究的认知边界。在主旨演讲和分论坛研讨中,同学们了解到行业运作模式、现实挑战及创新实践,增进了对学科建设的理解,激发了研究热情与专业使命感。

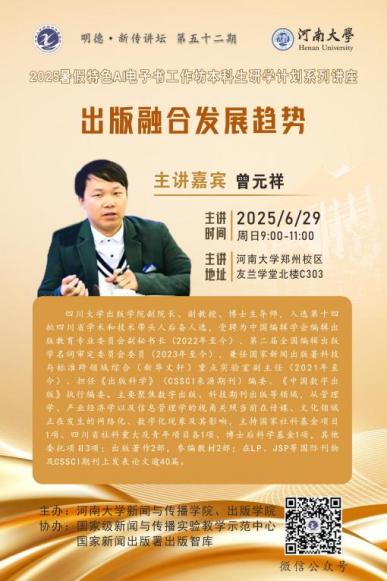

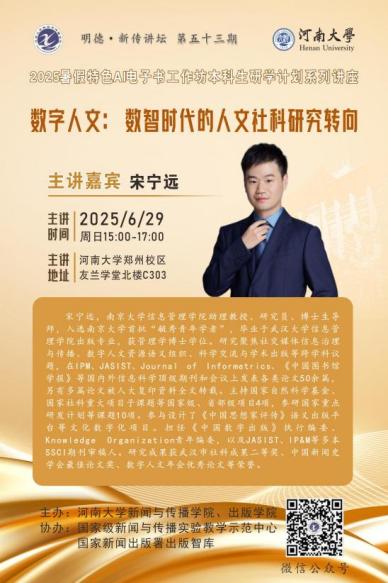

活动期间,学院组织开展了两场前沿学术讲座,为学生进一步打开出版学与AI技术融合的新视野。四川大学出版学院副院长曾元祥教授从行业现状出发,结合AI技术对出版内容生产、数字叙事、阅读行为的影响,剖析了出版融合的发展方向。南京大学信息管理学院宋宁远助理教授以《数字人文:数智时代的人文社科研究转向》为题,通过具体案例讲解数字技术在文献整理、知识传播中的创新应用,并分享了前沿研究工具。

02在志愿服务中锤炼能力

在本次活动中,学院30名本科生志愿者深度参与组织协调工作,为学术工作坊提供了扎实的服务保障,成为连接学者交流、推动活动顺畅开展的重要力量。

在服务中学习,在奉献中成长,短短几天的时间里,同学们和老师们一起经历了一场生动充实的“综合能力实操课。从海报、PPT视觉效果调试,到现场新闻图片拍摄及稿件撰写;从应对设备突发故障时的快速反应,到协调多方需求时的沟通技巧;从团队协作中递来的一瓶水、一个微笑,到深夜反复核对流程的耐心与坚持……志愿者们在服务中深刻体会到:一场成功的学术活动背后,是“把细节刻进骨子里”的较真,是“技术人员要比谁都懂内容”的专业,更是“并肩作战”的温暖与力量。

03在亲身实践中深化思考

从志愿服务的“小助手”到学术前沿的“观察者”,从具体事务的“执行者”到专业未来的“思考者”,30名本科生在这场暑期实践中完成了一次从“参与”到“共鸣”的成长。活动尾声,志愿者们通过【感思征集】活动链接留言,字里行间沉淀着从“参与者”到“思考者”的蜕变。

2022级宋乾齐作为宣传报道组的摄影负责人,用镜头记录了2000余张活动素材。他说:“学术摄影不是简单地拍照记录,而是用视觉语言传递学术态度,让人感受到学者的专注和严谨。”

2022级吴奇承担酒店接待与协助志愿者的任务。他在感悟中写道:“服务的意义不仅是完成任务,更是用细致与真诚传递学院的温度。论坛期间,我边工作边学习,从人工智能在出版中的应用到数智出版的前沿解读,这些知识像种子一样在心里发芽。更重要的是,团队协作中每一次帮助、每一个默契的眼神,都让我懂得:成长不是一个人的独行,而是一群人并肩的温暖。”

2023级胡珊珊负责后台设备控制与流程核对。她在活动后写下留言:“后台的灯光落在平板上时,我突然懂了‘责任’的重量——那些老师沙哑着嗓子指挥全场的样子,学长学姐递来的一瓶水,都在告诉我:成长是见证专业后甘愿沉心打磨,见过温暖后更珍惜相遇。”

2024级孟慧慧参与了分会场布置与设备调试的工作。她回忆:“清晨7点迎接参会人员时,我们是‘学院形象大使’;为演讲者提示时间时,我们是‘流程守护者’。这些实战锻炼教给我课本之外的知识,让我受益。”

2024级张静分享了参与论坛研讨与讲座学习的感受:“以前觉得出版学是‘传统学科’,但这次活动让我看到它与AI技术、数字人文的深度融合。”

2024级于子涵刚刚经历了专业分流,她在活动中坚定了专业方向:“专业分流时我曾迷茫,我真的适合学出版吗?但这次活动像一盏灯,照亮了我的答案。接触到专家老师的谦逊与严谨,听到讲座中关于文科学者对‘坚守与突破’的解读,我突然明白:出版不是‘传统’的代名词,而是技术与人文交织的舞台。”

此次实践活动是学院深化“产教融合、知行合一”教学理念的生动注脚。暑期已至,行动不止,期待同学们在“三下乡”的实地调研中产出实践硕果,在会务服务的实践中提升专业素养,将课堂所学转化为解决实际问题的能力,在知行合一中书写多彩的青春答卷!

河南大学新闻与传播学院 版权所有 旧版入口>>

地址:河南省郑州市金水区明理路北段379号 邮编:475001